大河车城讯:从车联网的概念被提出以来,整车制造企业、汽车电子企业、互联网企业等纷纷踊跃跟进,推出了如Ontar、G-book、Inkanet等车联网产品,和Carpaly、Androidauto等互联网车载娱乐系统,语音操控、人机互动、互联互通成为车联网发展的主流模式。

普遍认为汽车将成为移动互联网未来重要的入口之一,相关的硬件产品和线上线下服务都拥有巨大的想象空间。

对此前景看好,各方参与者都试图抢占先机并希望主导这一市场的发展,车联网的产品也得到部分使用过的消费者的认同,但是车联网的产品应用在现阶段依然是“少数人”的游戏。

车联网何时能够彻底改变传统汽车世界,像以智能手机(Smart Phone)为终端的移动互联网改变“功能手机(Feature Phone)”曾经***的世界一样?

一、各方积极参与技术研发,车联网产品却叫好不叫座

(一)全球汽车和互联网、通信巨头积极推进车联网应用

在2014年的拉斯维加斯 CES消费电子展上,大型汽车制造企业几乎悉数到场,而它们急于向消费者展示的是各自最新的车联网产品和应用。

奥迪将与 Google 合作开发车载操作系统,计划为新款A3轿车内置4G网络服务,发布了可承受最高达80摄氏度温度并具备防撞功能的Audi Smart Display 10.2英寸车载平板电脑。

沃尔沃推出了基于爱立信云端服务的Sensus Connect系统,同时发布了升级版的车载信息娱乐及导航解决方案,可以实现远程操控、执行语音指令,在线分享位置信息,自行寻找停车场并支付车费;通用与AT&T合作,在安吉星应用平台上提供车载4G连接;起亚展示了手势识别车载娱乐系统。

电信巨头高通发布了专门面向车联网的汽车级信息娱乐芯片组;爱立信与AT&T合作为爱立信“车联云”提供无线连接;谷歌则与奥迪、通用、本田、现代等车企成立了OAA开放汽车联盟。

车联网已经成为全球汽车巨头和互联网、通信行业巨头抢滩未来市场的重要竞争领域。

(二)国内汽车制造和技术服务企业主动应对车联网发展

上汽在2010年发布了3G智能网络行车系统Inkanet,系统中涵盖了导航、收音机、对讲机、电话、网络、音乐、视频等多项内容,目前该系统已发展至第三代,覆盖了上汽自主品牌荣威、MG旗下多款车型。

比亚迪在其2013年上市的“思锐”上配备了云服务系统,在3G网络覆盖的地方,用户即可通过手机、PC操作车辆,实现远程启动车辆、空调、上锁、解锁、车车互联、路径规划等功能。

博泰(PATEO)推出的iVoKa,将声控技术引入到国产车联网产品中,可以根据车主的语音来完成行车时的各种常用操作,已与有DS、Volvo、东风标致和北汽等建立起了合作关系。

(三)虽然备受关注和期待,车联网产品却叫好不叫座

以上汽InkaNet为例,该系统已经演进到第四代、经过一次硬件重大升级、被业界认为最先进的车联网系统,目前只有近11万的用户;统计显示,InkaNet的装机率为60%左右,而四年来的总体装机率约为40%。

中国有数千家从事车联网的企业,商用的只有不到五家,盈利的更是寥寥无几;国内每年上市约200款新车型,但至今没有一家上百万的车联网服务商,离互联网以亿计算的单位更是无法比拟。

二、车联网产品服务普及还需要解决若干障碍

(一)由谁主导车联网技术还有待市场检验

车联网作为一项有可能颠覆汽车行业的技术应用,对汽车行业的影响有可能超出人们的想象,随着而来的机会也让各方参与者都试图取得行业发展更大的控制权。

汽车厂商作为重量级的玩家,基于其强大的实力,自然想主导车联网技术的发展。

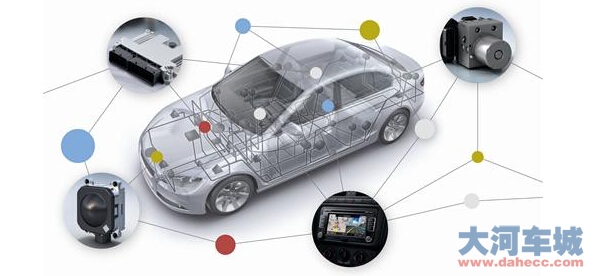

目前大多数领先的汽车厂商都开发了相应的车联网系统,通过在车辆仪表台安装车载终端设备,实现对车辆所有工作情况和静动态信息的采集、存储并发送,如通用的Onstar系统、福特的Sync、宝马的iDrive、上汽荣威的Inkanet以及一汽奔腾的D-Partner。

车联网系统大多选择在Linux或Android系统基础上重新开发,出于产品安全性的考虑,汽车厂商通常不愿意开放自己的系统,导致不同厂商的车联网系统基本无法兼容,不同系统间无法访问,缺少开放性的车联网也只能算是车内网和同品牌的局域网。

各品牌汽车企业之间长久的竞争态势也使得它们之间自发形成统一的一到两个技术标准难度很大,需要的时间预计也会很长。

互联网企业和通信服务企业从互联网和移动互联网发展中获取了成功经验,面对车联网这一巨大的潜在市场,自然也希望能够主导行业的发展。

谷歌和苹果在车载娱乐系统上有所突破,但是还未涉及到底层控制系统。如果没有众多汽车厂商的配合,任何一个外部进入者都只能像前装或后装车载导航或娱乐系统企业一样,获取数十万或数百万的用户,很难获得千万级甚至上亿的用户,互联网的规模效应很难实现。

正是看到这一局限,谷歌、苹果、AT&T、博泰等试图建立联盟或向多家汽车厂商渗透,以扩大用户基础。

从现实情况来看,互联网和通信服务企业似乎更适合扮演统一技术标准和发展方向的角色,即便是2013年全球最大的汽车厂商丰田汽车其全年销量也没超过1000万辆,要实现车联网数千万乃至数以亿计的终端用户规模,从而使硬件价格快速下降、服务类型更加多样,汽车厂商很难担当起此项大任。

(二)车联网若干关键技术问题还有待解决

车联网的关键技术涉及到人机交互、数据交换、智能感应等前沿技术,大多数关键技术还处于研发阶段。

车联网还只是通过互联网接受信息,整合娱乐信息,这均有替代品。要实现车的实时位置信息共享进而实现智能交通,在技术上尚未突破,在信息共享与隐私保护上也存在冲突。

以汽车信号同步问题为例,汽车是该保持实时在线还是在遭遇突发情况时才发出信息呢?如果保持永久在线,那么就必须一直占用信号频率,如果所有的汽车都这样,那么频率资源很可能无法承载。如果紧急时刻才发出信息,那么信息启动发布的速度能否保证?

目前这方面仍然没有很完备的技术来支撑。汽车之间的相互感应问题也没能解决,这关系到自动驾驶时前后车之间的识别问题。首先要保证前后车都安装了数种雷达,这些设备的价格很可能会超过一些汽车的价格。目前在一些实验车上已经实现了自动驾驶时不会撞到其它车辆,但却无法避免被别的车辆撞击的可能性。

(三)车联网产品服务的盈利模式还需调整

目前车联网还处在早期发展阶段,硬件和服务的价格都相对较高,特别是相对于较为初级阶段的服务体验而言。

从产品生命周期来看,车联网产品和服务还处于导入阶段,用户需要承受的价格较高,而提供的服务主要是娱乐、导航、通话等,这些服务本身都有许多可替代的选择。在用户数量不能大幅增长的情况下,如果车联网产品和服务企业想依靠出售此类产品和服务获得盈利,几乎是不可能实现的。

国内提供车联网服务的汽车厂商,对用户提供首年(或者两年)免费服务。即便如此,在售出的拥有联网功能的新车中,相关服务的激活率不足三成,车联网服务的续费率则更是惨不忍睹,以目前业内公认续费率最高的车联网产品InkaNet和安吉星为例,续费率也只有30%左右。由此可见,各方还需要继续调整策略,探索通过车联网产品和服务获取盈利的方式。

三、提高普及率

(一)借鉴移动互联网发展的成功经验

车联网是移动互联网的延伸,车联网的发展可以借鉴上述两种技术的成功经验。

在移动互联网产业发展过程中,智能手机的普及是至关重要的因素。智能手机给移动互联网的用户带来了更多服务选项,给用户带来了前所未有的便利和体验;而免费模式、互动模式等成为推广众多服务应用更广泛使用的重要原因。

汽车作为未来移动互联网的重要入口之一,其智能化程度还有极大的改善空间;在高度智能化的基础上,用户才有可能享受到前所未有的体验。在积累了数千万乃至上亿的用户规模,才能形成产业聚集效应,吸引更多资源改进服务,降低产品和服务边际成本,从而形成相对清晰的商业模式。

(二)规模效应可以降低用户使用成本

从智能手机的发展过程中可以看到,车联网用户的规模效应可以在性能不断提升的同时,大幅降低用户的使用成本。

用户数量的规模增长会吸引外部资源不断进入车联网产业中来,激烈的竞争会促使相关企业不断改进产品性能、降低产品价格,从而是用户享受产品和服务的成本大幅下降,进而推动车联网产品和服务规模进一步扩大。

(三)技术创新有望进一步普及车联网

不断技术创新是另一个推动车联网普及的因素。车联网产品和服务可以改进的空间是巨大的,仅实现车载娱乐系统互联互通、通话和导航语音识别还远远不够。

位置感应、实时路况数据显示、自动驾驶等一系列新的技术创新可以推动车联网产品和服务更大范围的普及和应用。

(四)开放性统一性应成为各方的共识

在车联网发展的早期阶段,出现各自为战、标准不统一的现象是必然;随着各方对车联网发展趋势的认识加深,部分企业会逐渐开发自己的系统,自发合作形成统一的标准体系。

只有车联网用户基数扩大了,产品和服务的使用者多了,产业链上下游的参与者才能实现共赢。(来源:网络 责任编辑:静静 QQ:2604383047 E-mail:dahecc@126.com)